拡散強調像(DWI)

試19-12、18-10、18-20、17-8、17-12,17-13,17-22,17-28,17-38,16-34、15-28、14-2、14-21、12-15、11-10、9-8、9-15、7-13、4-4、2-13、1-13

参考書籍:完全解説P268~ 、 撮像技術P125~

参考PDF① 参考PDF② 参考PDF③

参考PDF④ 参考PDF⑤ 参考PDF⑥

参考PDF⑦ 参考PDF⑧ 参考HP①

概要

・水分子の拡散の大きさとその方向を知ることができる

・分子運動が少ない程、高信号(腫瘍内容など)

・同時に3方向に拡散運動検出傾斜磁場(MPG:motion probing gradient)を付加することで

拡散の異方性をなくすことができる

・水分子拡散の確率密度分布は生体内で正規分布しない

・EPI法はスピンエコー法に比べバンド幅が広い

→ ケミカルシフトアーチファクトの影響が小さい

・EPI法によるDWIでは縦緩和の影響を排除するためにTRを長く設定する

・DWIBS:全身の拡散強調背景抑制法

・IVIM(intra voxel incoherent motion):ボクセル内におけるランダムな

水分子のプロトンの微小灌流および拡散現象の両者を含めた拡散モデル

・ADCが高くても正常組織より高信号になることがある

b値

・b値

:拡散運動検出傾斜磁場(MPG)を印加する強さ

拡散がどの程度強調されているのかを示す値

単位:[sec/mm2]

・b値が大きいほど

SNRは低下する

コントラストは大きくなる

・b値が小さいと拡散よりも還流(毛細血管内の血液など)の影響が強くなる

→拡散係数は大きくなる

・b値の増加に伴う信号低下は、拡散係数の大きい組織のほうがより顕著

・b値が同じ場合、十分な大きさの容器内では拡散時間を変化させてもADC値は変化しない

b =γ2× G2× δ2×(Δ – δ/3)

γ:磁気回転比

G:傾斜磁場強度

δ:MPG印加時間

Δ:MPG間隔

ADC(Apparent diffusion coefficient)

・拡散の方向とは無関係に拡散の大きさそのものを表す指標

・ADCmapの単位:[mm2 /sec]

・ADC の“みかけの”はT2-shinethroughの影響を受けるためについている

・拡散測定時間はADC値に影響を与える

・ADCは絶対値ではなく装置や撮像条件によって変動する

・拡散係数の算出には 2 つ以上の b 値による撮像が必要

○ADCの値

・b値B0の時の信号強度をS0、b値B1の時の信号強度をS1とした時

ADC=ln(S0/S1)/(B1-B0)

・大脳白質のADC<大脳灰白質のADC・・・白質の方が自由に拡散ができない

・水のADC>実質臓器

・ADC値に影響する細胞組織学的因子

細胞密度:小さいほどADC値大

細胞サイズ:大きいほどADC値大

粘稠度:小さいほどADC値大

温度:温度によってADC値変化

○Computed DWI

・2つ以上のb値を利用して任意のb値を算出する

撮像手法

1. Stejskal-Tanner法

・SEシーケンスにおいて、180°パルスの前後に対称性にMPGを印加する

図 拡散強調像シーケンス

2. Twisted gradient pulse法

・MPGの使用に伴うDWIの歪みを低減する

・2つの180°パルスの間に渦電流を打ち消し合うように2対のMPGを印加する

・通常法よりTEが延長する

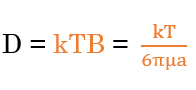

拡散係数D

アインシュタイン・ストークスの式より、

k :ボルツマン定数

T :温度

B :移動度

μ :粘性

a :分子半径

・単位:mm2/s

・拡散係数が大きいほど,拡散速度が速い

→ADC値は高くなる

マルチショットEPI

試18-15、16-22、14-20、13-21、13-48

・Single-shot EPIに対するMulti-shot EPIの特徴

「傾斜磁場への負荷が少ない」

「動きによるアーチファクトを生じやすい」

「歪みが小さい」

「撮像時間が長い」

「N/2ゴーストを生じにくい」

「磁化率アーチファクトが減少する」

「Readout方向にもmultishot化できる」

ファンクショナルMRI

試17-15、17-17、10-39、9-17

参考:完全解説P300

参考PDF① 参考HP①

・脳神経活動による脳局所血行動態(脳血流の酸素量の割合の変化)を画像化する

・BOLD効果(blood oxygen level dependent)を利用する

・EPI法を使用

・画像コントラストはT2 *強調

・サンプリングレートはTRで調節する

・BOLD法:

脳細胞の賦活にともなう血液中のオキシヘモグロビンとデオキシヘモグロビンの含有率の変化を信号として描出

相対的にデオキシヘモグロビンが低下するため信号が上昇

・BOLD効果に伴う信号上昇は血行動態反応関数が適応

神経活動ののち、一時的な脱酸素化ヘモグロビンの増加によりT2*信号が低下

その後増加して5〜6秒後にピークに達する

上昇したT2*信号はundershootを経て20秒ほどで元に戻る

・Task画像とRest画像が差分された画像を得る

・信号値は、灰白質容積に影響される

・血液が高度に酸素化されている部位では信号強度が上昇する

・オキシヘモグロビン:反磁性

デオキシヘモグロビン:常磁性

拡散テンソル画像(DTI)

試19-12、18-10、18-15、17-13、15-28、8-8

参考PDF① 参考PDF②

・MPGの方向を変化させた複数の画像から脳や神経の拡散の異方性を表す画像

・拡散係数を固有ベクトルで表現する

・脳や脊髄の神経線維、髄鞘の方向性や規制する強度を画像化する方法

・神経繊維などの障害物があると、それに沿った方向に拡散運動が制限される

・白質神経路や軸索損傷の評価に用いる

・FA 画像の作成には最低6方向からのMPGパルスが必要

・FA値

異方性の強さ(神経繊維の方向)を示す

値:0~1

等方性拡散のFA=0(水が自由に拡散できるCSFなど)

異方性拡散のFA=1に近い大きな値(拡散が制限される白質など)

・FAマップ表示でのコントラスト

白質:高信号

灰白質:中等度~低信号

脳脊髄液:低信号

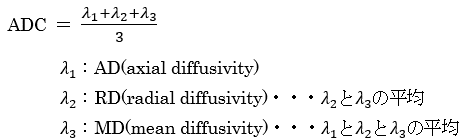

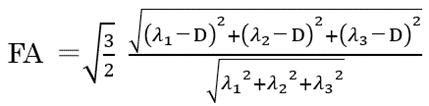

(詳細)FAとADCは以下のように定義される

![]()

λ1、λ2 、λ3 :各方向のベクトルの固有値

以下のように表すこともある

AD(axial diffusivity)・・・λ1:拡散異方性が最も強い方向の拡散係数

RD(radial diffusivity)・・・λ2とλ3の平均

MD(mean diffusivity)・・・λ1とλ2とλ3の平均

拡散が等方性である場合、λ1=λ2=λ3=Dより、FAの分子が0となりFAは最小値0

異方性が強くなるに従ってFAは大きくなる

異方性が非常に強い場合、λ1>>λ2=λ3≒0となるため、FA≒1

コメント